9月1日は何の日か知っているかな?

はい、知っています!防災の日です!

でも、どうして9月1日が「防災の日」なんですか?

1923年9月1日におこった「関東大震災」でとても多くの人が亡くなったことに由来しているんだ。

ほかに、実は台風も大きく関わっているよ。現在の暦の9月1日前後は、旧暦から伝わる「二百十日」(立春から数えて210日目のこと)でもあり、台風が襲来し、稲作が大被害を受けやすい厄日でもあるんだ。

実際には、この日に台風が多く襲来するというわけではないけれど、昔から台風シーズンに備えて警戒するという意味があったようだね。

戦後最大の被害規模となった「伊勢湾台風」が1959年9月におこったことをきっかけにして、地震や風水害に対する心構えなどを育成するため、翌年の1960年に防災の日が創設されたんだよ。

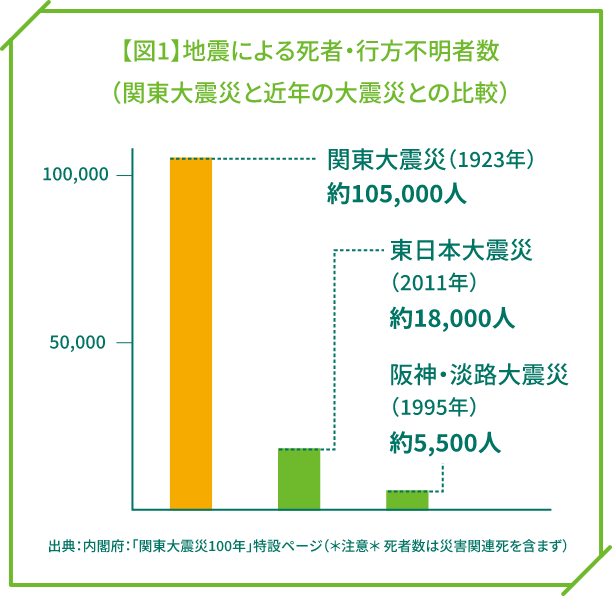

被害状況を比べてみよう。

「関東大震災」で死者・行方不明者数は約10万5千人。「阪神・淡路大震災」や「東日本大震災」と比較しても圧倒的に多いことが【図1】からもわかるね。

10万人を超えているんですか?!

2011年におこった「東日本大震災」の死者・行方不明者数が約1万8千人、その4~5倍なんて驚きです。

なぜそんなに被害が大きくなったんでしょうか?

大規模な延焼火災で約9万2千人もの人が亡くなったんだ。ほかにも、強い揺れによって建物が倒れたり潰れたりして約1万1千人、津波や土砂災害に巻き込まれて約1千人が亡くなったと言われているよ。

このように地震によってもたらされた、いろいろな災害・被害をまとめて「関東大震災」と呼んでいるんだね。

「東日本大震災」「阪神・淡路大震災」もそういうことなんですね。

ちなみに、地震のタイプは大きく分けて「直下型」と「海溝型」の2つの種類があるんだけど、「関東大震災」は首都の直下でおこった海溝型の地震で、震源の大きさはM7.9だったと言われているんだ。

「東日本大震災」(M9.0)と比べると小さいけれど、「阪神・淡路大震災」(M7.3)より大きくて、かなり広い範囲で強く長く揺れてしまったことも被害を大きくした要因の一つなんだ。

震度7の地域もたくさんあったんですか?

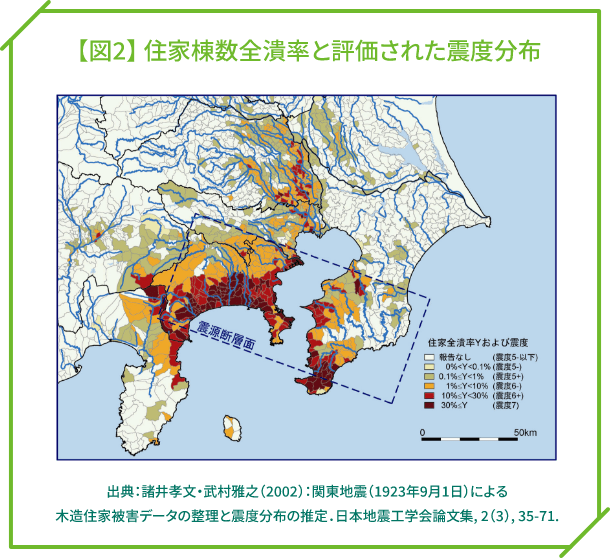

【図2】をみてごらん。

震度7で揺れた地域が、神奈川県から千葉県の房総半島までが広がっていることがわかるね。「阪神・淡路大震災」と比べると10倍くらいの広がりだったそうだよ。

1923年当時は今と震度の基準も違うし、地震計の記録が多く残っているわけではないけど、研究者の人たちが、たくさんの被害記録などから震度を推定してくれたんだ。

すごいですね。おかげで今の時代にもちゃんと伝わっているんだなぁ。

「関東大震災」がまた起こるとしたら、自分の家が大丈夫なのか心配になってきました。揺れが強かった地域の特徴とかありますか?

自分ごととして考える、いい質問だね。

震源から距離が近いところは大きく揺れがちだけど、とくに地盤条件に大きく左右されて強く揺れた地域がたくさんあったんだ。台地や丘陵地のような古くて硬い地盤より、新しくて軟らかい低地が大きく揺れていたんだ。

【図2】をみると、関東平野では利根川、中川、荒川、多摩川など大きな河川の流域を中心に低地が広がっていて、東京都の東部や埼玉県の南東部など、震源から離れた場所でもよく揺れている地域があるよ。

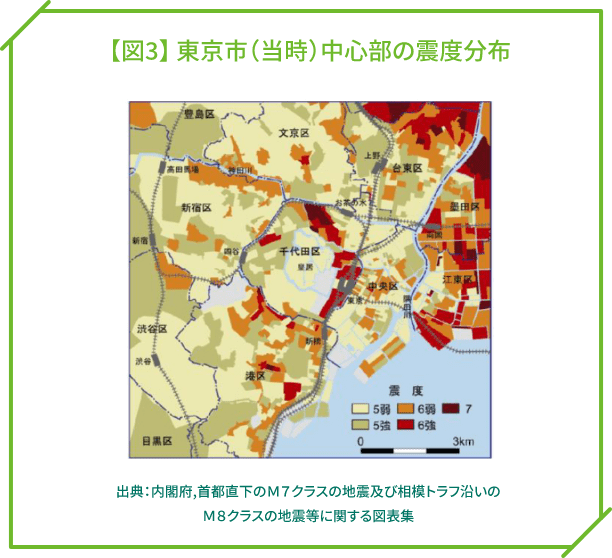

また、【図3】と江戸時代の地図※を見比べたりすると、入り江や沼地、大きな池を埋めて作ったような場所でも震度が大きくなっていることが分かるんだ。

そのような地域はこれからも変わらず揺れやすいんですか?

地盤の揺れやすさは大きく変わらないので、まずはそれを知ることが重要だね。

引っ越すことは簡単ではないけれど、揺れやすい場所でも備えをしておくことはできるはずだよ。自分が住んでいる地域のハザードマップや、いろいろな研究機関が出しているものを見てみるといいね。

さらに、「なんでこの場所が大きく揺れるんだろう?」と掘り下げて調べてみると面白い発見があるかもしれないよ。

わかりました!ほかに備えておくことはありますか?

「関東大震災」のとき、震度の大きい地域では倒れた建物が火災の延焼地域を拡げてしまったと考えられているんだ。繰り返す余震も救助や復旧を遅らせてしまったようなんだ。

当時に比べると、現代では、火にも揺れにも強い建物が増えているけれど、一人ひとりが「被害を拡げないぞ。」という意識をもって、建物の耐震性をチェックして足りなければ補強するということがまずは大切だね。

それから、建物が頑丈でも室内では家具が倒れて怪我をすることが多いので、家具を固定する工夫も忘れずにね。

建物の耐震化も家具固定も、自治体の補助があるので、有効に活用しよう。

ただ、地震はいつどこで起こるかわからないから、自分の家以外の、学校や会社、スーパーとか、よく行く場所で「今、地震がおこったら、どうやって自分の身を守ろう?」と想像力を働かせることもとても重要なんだ。

30年以内に高い確率でおこると言われる「首都直下地震」のことも気になってきました。

自分だけでなく、家族のことも心配です。学校、会社周辺・・・しっかり調べて、イメージをしながら備えておこうと思います。

そうだね。「関東大震災」から100年を契機に、一人ひとりが具体的にイメージしながらよく考えて防災意識を高めてもらうことが、被害拡大を防ぐ大きな力になるはずだよ。

とても勉強になりました。ありがとうございました!